Gli ultimi dati di Curiosity sulle “zone abitabili” di Marte

Gli ultimi dati raccolti dal Rover Curiosity raccontano, in dettaglio, cosa significa parlare di “zone abitabili” su Marte, dalla struttura dei sedimenti e delle argille fino alla composizione della sua biosfera. I risultati fanno parte di un pacchetto di sei articoli che saranno pubblicati questa settimana su Science.

Nell’Introduzione a queste relazioni, John P. Grotzinger (Division of Geologic and Planetary Sciences, Caaltech) ricorda che la missione di Curiosity è duplice: studiare la storia geologica di Marte e capire se è mai stato abitabile.

Curiosity ci regala lo scorcio di una salita dietro il Monte Sharp. (Crediti: NASA/JPL).

Andiamo con ordine. Lo scorso luglio Curiosity aveva raggiunto il Monte Sharp, che sorge a circa 3,4 miglia (5,5 km) dal centro del cratere di Gale. Miliardi di anni di storia geologica sono conservati nei suoi strati sedimentari, tra cui l’antico periodo di tempo in cui il pianeta rosso era molto più umido e più caldo di oggi e, quindi, più ospitale per l’origine della vita – o, almeno, per la vita come la intendiamo noi, basata su elementi come carbonio ed ossigeno. Nella zona di Glenelg, dove Curiosity ha lavorato per la prima metà del 2013, sono state rinvenute prove di un antico ambiente umido dotato di condizioni favorevoli per la proliferazione microbica.

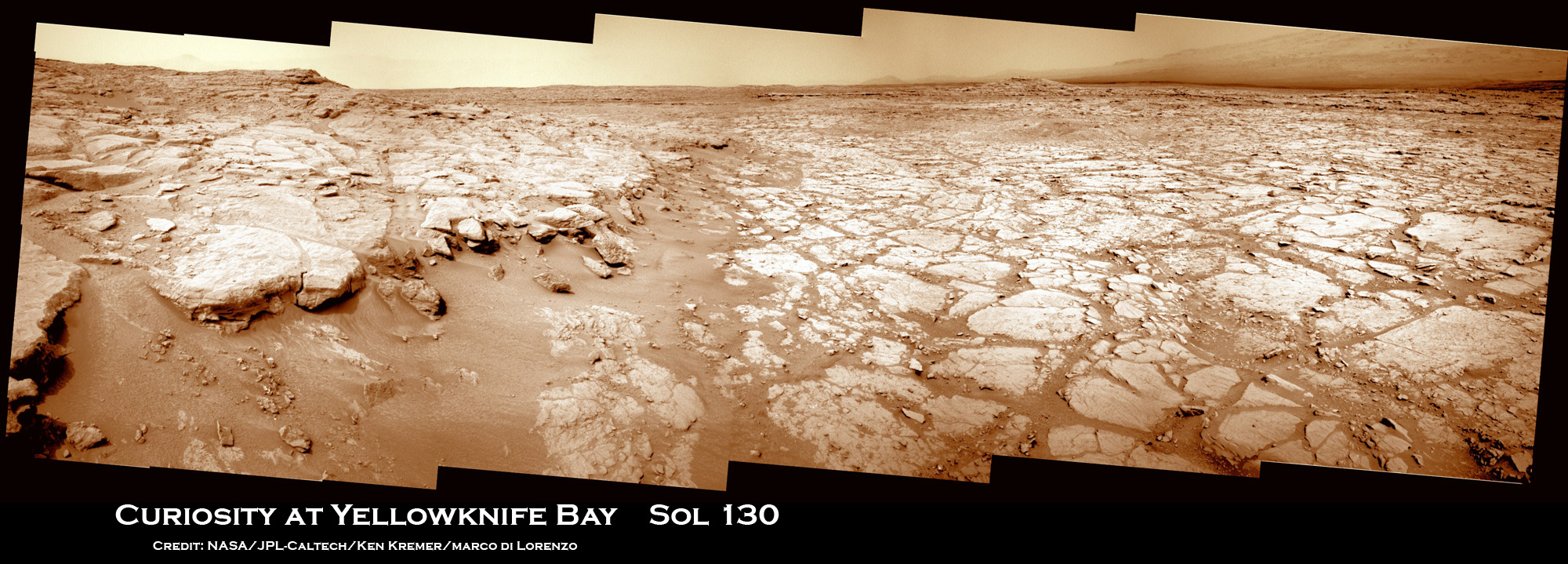

Gli ultimi dati forniscono nuovi indizi in questa direzione grazie all’analisi di una depressione, di circa cinque metri di profondità, nota come Yellowknife Bay.

Qui Curiosity si è imbattuto in un tipo di roccia sedimentaria che suggerisce la presenza di un antichissimo lago dal pH relativamente neutro, a bassa salinità e con un certo numero di elementi biologici chiave, quali carbonio, idrogeno, ossigeno, zolfo, azoto e fosforo, che lo rendono ospitale per una vasta gamma di microrganismi procarioti, tra cui spiccano i chemiolitoautotrofi, una tipologia di batteri che sulla Terra si trova in grotte e sorgenti idrotermali, e che ha avuto un ruolo importante nella concentrazione dell’ossigeno nella nostra atmosfera, nella formazione dell’ozonosfera e, quindi, nella colonizzazione delle terre emerse da parte dei viventi.

A differenza di alghe, piante e altri batteri classificati come autotrofi fotosintetici (o fotoautotrofi), gli organismi autotrofi chemiosintetici sintetizzano i composti organici utilizzando come energia quella che deriva dall’ossidazione di composti inorganici. Questi organismi sono così importanti perché potrebbero aiutarci a capire l’evoluzione dell’atmosfera marziana e, in particolare, se l’ozono e l’ossigeno sono mai stati presenti, insieme. Un primo passo per definire il concetto di “zona marziana abitabile” oggetto del primo articolo pubblicato su Science.

I restanti studi forniscono ulteriori dettagli circa la formazione di sedimenti marziani, i composti chimici in essi contenuti e la quantità di radiazioni a cui è esposto il pianeta mediante l’esatta rilevazione degli isotopi radioattivi. In tutti i lavori spiccano le tecnologie assolutamente all’avanguardia di cui Curiosity è dotato.

Il gruppo di David Vaniman (Planetary Science Institute, Tucson) ha descritto due campioni di rocce sedimentarie, conosciuti rispettivamente come John Klein e Cumberland, che Curiosity ha estratto utilizzando un trapano molto potente. Precedenti studi avevano previsto che questi minerali avrebbero dovuto formarsi circa 4,1 miliardi di anni fa. Ora, i ricercatori hanno rettificato questa ipotesi mostrando che la formazione di Yellowknife Bay è successiva a quel periodo. Inoltre, il mudstone contenuto nei campioni John Klein e Cumberland si è probabilmente formato in condizioni estremamente fredde e aride, mettendo in evidenza i diversi ambienti che esistevano con tutta probabilità su Marte miliardi di anni fa.

Primo piano del drill effettuato da Curiosity. (Crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS).

Due papers sono poi dedicati a due rocce chiamate, rispettivamente, Jake_M (una roccia friabile) e Rocknest (una massa di sabbia e limo). EM Stolper e i colleghi del Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington – la prima squadra ad utilizzare l’Alpha Particle X-ray Spectrometer di Curiosity – hanno descritto la scoperta di Jake_M, un tipo di roccia ignea che gli scienziati non avevano mai incontrato prima su Marte. Simile alla nostra mugearite, ha una diversa composizione magmatica e potrebbe essere stata ricca d’acqua. Il team di Pierre-Yves Meslin ha raccolto dati grazie alla ChemCam Remote Micro-Imager, uno strumento che spara un laser per analizzare il suolo. In questo modo, sono state identificate due tipologie di suolo nel percorso del rover, uno a grana fine e uno, invece, più grossolano. Le letture del campione a grana fine indicano che questo tipo di terreno è un importante vettore di idrogeno.

La composizione di Rocknest è stata studiata da due squadre separate. David L. Bish e colleghi hanno usato i dati del CheMin X-ray per mostrare che il che il 71% del materiale di cui è fatto Rocknest è di origine basaltica (stimata invece al 51% dal team di David F. Blake che ha utilizzato uno strumento diverso). A parte questa differenza di percentuale, in entrambi i casi gli studiosi hanno concluso che la composizione di questo materiale è molto simile a quella delle sabbie trasportate dal vento su Marte. Laurie Leshin ha coordinato il gruppo di ricerca sulla pirolisi, una tecnica con cui i materiali sono riscaldati in assenza di ossigeno per capire quali sostanze vengono rilasciate sotto forma di gas. Usando il Sample Analysis at Mars (SAM) sono stati analizzati vari composti volatili, tra cui l’anidride carbonica, per tentare una proiezione dell’evoluzione dell’atmosfera del pianeta nel corso del tempo.

Va infine menzionato il lavoro di Donald Hassler e colleghi, se non altro per l’elaborazione del concetto di “zona marziana abitabile” che risulta essere il filo rosso che dà continuità a questi studi. Gli autori hanno monitorato la quantità di radiazioni da raggi cosmici e altre particelle energetiche che hanno colpito la superficie di Marte per 300 giorni consecutivi. Se le misure verranno ripetute e confermate, potranno essere utili per capire per quanto tempo la vita microbica avrebbe potuto esistere sotto la superficie del pianeta (o quanto a lungo gli esseri umani potrebbero durare andandosene a spesso su Marte).